律师执业档案

-

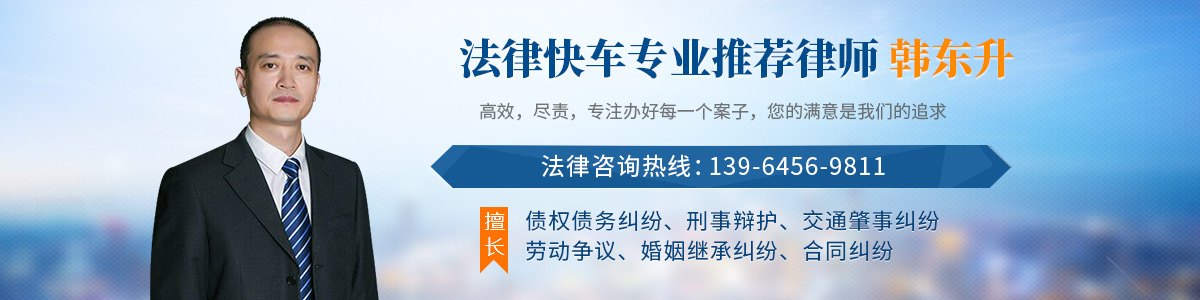

律师姓名:韩东升律师

-

服务地区:山东-烟台

-

执业律所:山东文景律师事务所

-

职 务:主办律师

-

执业证号:13706**********51

-

擅长专长:债权债务,刑事案件,劳动纠纷,婚姻家庭,交通事故,合同纠纷,公司企业

-

地 址:山东省莱州市北苑路财富大厦

莱州市律师服务

-

莱州市专业推荐律师

-

实名、执业双重认证

-

专业解答 极速响应

-

司法监督 隐私保障

莱州市法律知识

- 莱州市律师文集

- 莱州市律师案例

-

大学生假期打工受伤,如何获得赔偿?

益该如何维护?一、"寒暑假工"的法律性质根据《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动合同法〉若干问题的意见人浏览

-

父母购房将房子登记在未成年子女名下利弊分析

可以避免将来征收遗产税,可以省去契税等。2、将来可以直接作为子女的婚前个人财产,不会作为子女的婚姻共人浏览

-

网络贷款银行卡号输错怎么办?

你很大可能是遇上骗子了,因为你如果按照他的要求汇款,后续会不断有新的理由涉及各种项目让你交钱,直到你人浏览

-

子女与父母可以断绝父母子女关系吗?

系自然血亲关系,是不能通过法律手段解除的,更不用说通过登报、协议等方式,这有悖于社会的公序良俗,是大人浏览

-

恶意发布他人照片或视频到网络上要承担什么法律后果?

以要求其对侵权信息进行删除,即停止侵害,并且可以要求其赔礼道歉,消除影响以及恢复名誉。同时可主张因此人浏览

-

未成年人充值游戏或平台打赏,家长如何要回钱款?

还”以及《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》第9条规定:“人浏览

-

交能事故责任纠纷,为受害人争取全部项目最大限度赔偿

案号:(2018)鲁06民终4725号案由:机动车交通事故责任纠纷裁判日期:2018年10月15日山人浏览

-

金融借款合同纠纷,充分利用诉前财产保全方式,促使对方及时还款

X、邵XX金融借款合同纠纷一案一审民事裁定书审理法院:莱州市人民法院案号:(2019)鲁0683民初人浏览

-

为职工成功追索劳动报酬,当庭交付

案由:追索劳动报酬纠纷裁判日期:2017年12月07日莱州市人民法院民事裁定书(2017)鲁0683人浏览

-

在单位不配合的情况下,为职工成功申请认定工伤

烟台市中级人民法院案号:(2019)鲁06行终55号案由:行政确认裁判日期:2019年04月08日(人浏览